飄移的城市

「歐洲的城鎮,歷經幾個世紀的時光流逝而使其更為迷人,歲月卻只會給美洲的城鎮帶來衰敗。理由不只是因為後者是新建的,理由是當初建造時就準備很快又要重建,因此建築簡陋隨便。建造新市區時,並沒有將它視為整個城市構造不可分的一部分;新市區太俗麗、太新、太歡樂,它們更像是大型遊樂場裡面的攤子,或國際博覽會場的展覽館,只建來使用一段短暫的時間。那段時間一過,遊樂場關閉,巨型的便宜貨開始頹敗,立面裝飾逐一剝落,雨水與黑煙留下污穢的痕跡,形式過時,各地舊建築在新興建築風潮下被拆毀,原先的規劃消失無蹤。新世界與舊世界城鎮的對比,並非新城鎮與舊城鎮之間的對比,而是演化週期很短促的城鎮與與演化週期很漫長的城鎮之間的對比。有些歐洲城市慢慢地衰落,變得遲鈍麻木;新世界的城市則在一種慢性疾病的長期煎熬之下狂熱地活著,它們永遠年輕,但從不健康。」-Claude Lévi-Strauss 《憂鬱的熱帶》

最近開始以極為緩慢的速度,重讀李維史陀《憂鬱的熱帶》,誠然這本半自傳式的巴西研究踏查囈語,以一種不同於歷史學、考古學者的慣用角度剖析上個世紀前半葉的巴西-一個富饒、邊陲的廣裘國度,它如何承載著過往美洲文明的輝煌,又延續大航海時代後前仆後繼的歐洲,甚而是日本移民,在截然不同的風土氣候中,複製一種對過往生活模式的想像。上面這段文字,是李維史陀在描繪聖保羅都會時所下的一段注腳,他以歐洲城市為對象與美洲城市作類比,這樣的比較當然有著早年人類學研究者的本位主義,當今美洲城市的建立,是建基在強勢歐洲文明於美洲的延續上,「理由是當初建造時就準備很快又要重建」,泛美主義風起雲湧之時,民族運動如星星之火燃起整片大地,獨立後的新大陸,這些新興國度體內,流淌著他們數個世代前來自歐洲祖先們的血液,或混著延續自古老印地安文明的神祕禮俗。過往以殖民、資源掠奪,由黃金、白銀、咖啡、蔗糖到奴隸買賣的時代也重新洗牌更迭,但很快地,我們可以發現這些國度本質上無法脫離於根植於他們生活中已然建立的全球化資本主義體系。

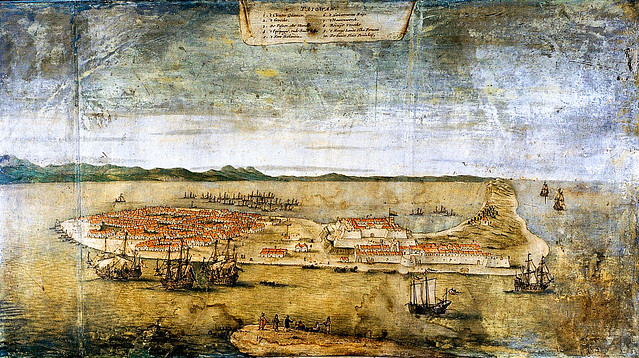

都市、空間、硬體建設的構築永遠是最呼應時代性、使用需求與的對照,李維史陀對聖保羅,乃至於巴西都市的觀察評析,反映了一個歷時性的過度,這些拉美城市的建立不脫過往資源擷取的目的,它們可能是一個貨物集散地、一個重要的貿易港埠,甚而是一座以鑛產開採為核心建構的市鎮,在這些商業功能導向的條件下,相對的快速、講求速率與最大使用方式的規劃便不可免俗的成為某種隱含的指導原則,這樣的都市發展模式有別於歐陸,動輒花上四、五百年興建的主教座堂,緩慢堆累的市容景觀,花的時間越少,就越可以毫不心痛的推翻、解構、重組。所以都市的快速發展,人口以等比級數高度成長,市容景觀的變異,甚而是棄置,再回歸自然也不令人意外。

這是沒有定錨的城市,是找不到根的城市,對都市生活的記憶,那些殘存的片段都本著它起始的初衷不被重視。回過頭來檢是我們生活的台灣,總覺得這樣的形容,好像某種程度上和我們生活的都會不言而喻的契合了。即便在這個看似對生活空間、記憶與感知不斷被強調的年代,我們還是很難在生活的周圍找到共感,所以當文史團體對一棟一棟的建物保存大聲疾呼,對一個又一個破裂、碎形的街區奮力抵抗,我們很難找到支持的著力點,即便在專業與理智上都可以理解這些行動背後的價值與重要性,我們知道三井倉庫在大台北都會發展歷程中的角色與無可取代的位置,我們明白新北投車站對北投發展的影響,但仍然,我們找不到共感,也無法明確地訴說,在保留後他們可以持續為我們帶來什麼,於是任意遷移,成就交通便利,成就都市景觀的當代審美,退居時代的配角,而這已是它們宿命中最好的選項。

倒頭來,我們都需要不斷回頭審視,究竟我們想要的是什麼樣的生活環境。一個建築專業者受了五年的專業教育後,他們不該只是學會判斷鐵皮違建、招牌林立的市容是醜陋,卻對自己畫出來的新古典立面大樓建築毫無愧對之心,一個文化資產專業者,同樣也不該只停留再強調一棟又一棟的建築物何等重要所以要保存。更迫切地,或許應該是重構這些多元紛雜、眾聲喧嘩的場域,重新找回它們與常民生活的連結。這是一個科技主宰生活的時代,我們對生活周遭的感知能力不斷下降,更多時間被手機制約,小小的五吋螢幕建構了嶄新的空間邊界,這將是一個選擇,我們可以透過它,重新與真實的生活與空間連結,重塑一個有感知的、鮮活的界域,唯有將空間重新賦予意義,建築方才有它留存之必要,人們才能在城市中真正定著,也真正避免城市的發展,在全球化的浪潮下逐漸邁向同一,失去獨有的自明性。

留言